Queere Religiosität

Promotionsprojekt von Nelli Felker

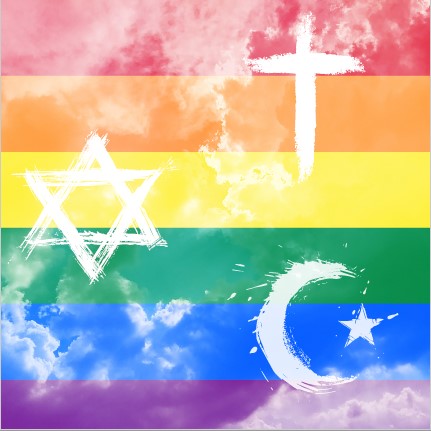

Abstract: "Queer Religiosity" is a cumulative doctoral project consisting of two empirical studies. The aim is to examine the religiosity of people who identify as LGBTIQ* from both a structural and an individual perspective. The first survey therefore focused on measures and services within the Roman Catholic and Protestant Churches in Germany (EKD), such as queer-sensitive pastoral care or inclusive church services. The second online survey was aimed at LGBTIQ* themselves and investigated how religious LGBTIQ* are and how this religiosity is expressed. The centrality of religiosity scale according to Huber (2012), which measures individual religiosity in five dimensions, was used for this purpose. A further aim of the survey was to determine the church affiliation of LGBTIQ* people. In addition to the use of and knowledge about measures and offers in the respective church, experiences of discrimination and access to sacraments and ceremonies were surveyed. The aim is to examine the influence of structural conditions on individual religiosity by combining both studies.

|

Seit einigen Jahren zeichnet sich in Deutschland ein Einstellungswandel gegenüber LSBTIQ* ab (dieser Sammelbegriff fasst Menschen zusammen, die sich nicht als heterosexuell oder cis-gender identifizieren: lesbisch, schwul, bisexuell, trans*, inter*, queer). Sowohl auf gesellschaftlicher und politischer Ebene als auch innerhalb von Glaubensgemeinschaften lässt sich eine wachsende Akzeptanz beobachten. Hierunter sind nicht nur die Einführung der „Ehe für alle“ sowie die damit einhergehenden Forderungen nach kirchlichen Trauungen zu verstehen.

Zudem etablieren sich auch immer mehr Gruppen von gläubigen LSBTIQ*. Diese fordern einerseits mehr Akzeptanz und Toleranz durch Glaubensgemeinschaften und forcieren dadurch eine (Re-)Integration von LSBTIQ*. Andererseits helfen sie LSBTIQ*-Personen, indem sie ihnen Beratung und Unterstützung zur Vereinbarung ihres Glaubens mit ihrer Sexualität oder Geschlechtsidentität anbieten. Die bisherige Beziehung zwischen homosexuellen Menschen und religiösen Gemeinschaften ist jedoch zerrüttet. Personen, die einer Religion angehören, bringen, statistisch gesehen, weniger Toleranz für Homosexualität auf als Menschen, die keiner Religion angehören. Zudem stehen orthodoxe Christen, Katholiken und Muslime der Homosexualität tendenziell ablehnender gegenüber als Protestanten. Und je enger gläubige Menschen an ihre religiöse Institution gebunden sind, desto entschiedener lehnen sie Homosexualität ab (vgl. Gerhards 2010). Die sexuelle Orientierung homosexueller Personen wird oftmals als Sünde aufgefasst, sodass Betroffene mit sozialer Ausschließung, Strafen, Gewalt oder auch Umerziehung seitens ihrer religiösen Gemeinschaft konfrontiert waren oder noch sind. Neben der gesellschaftlichen Marginalisierung ist die Unvereinbarkeit der eigenen Sexualität mit dem Glauben auch ein internaler Konflikt. Für Homosexuelle selbst entsteht ein Glaubenskonflikt, sodass sich einige der Religion verstärkt zuwenden und sich dem „sündigen“ Leben entziehen; andere distanzieren sich von ihrer Religion oder passen ihren Glauben an ihr persönliches Wertesystem an. Insbesondere da LSBTIQ* stärker von psychischen Problemen betroffen sind, welche nicht selten mit Erfahrungen von Diskriminierung und sozialem Ausschluss zusammenhängen (vgl. Plöderl 2016), ist es umso wichtiger, die Entwicklung der Religionen in Bezug auf die Religiosität zu untersuchen. Tatsache ist außerdem, dass Religiosität bei Untersuchungen psychischer Gesundheit selten berücksichtigt wird, obwohl bekannt ist, dass eine „negative Gottesbeziehung“ und der Wegfall eines sozialen Unterstützungsnetzwerks durch die Glaubensgemeinschaft einen negativen Einfluss auf Indikatoren psychischer Gesundheit nehmen können (vgl. Murken 1998). Der aktuelle Forschungsstand erfasst die Einstellung zu gleichgeschlechtlichen Ehen in religiösen Gemeinschaften umfangreich und kann den Zuwachs an liberalen Einstellungen bestätigen (vgl. den Religionsmonitor der Bertelsmann-Stiftung 2017). Diese Aussagen über Einstellungen und Religiosität unterliegen jedoch Verzerrungen, da die Forschung bisweilen keine Differenzierungen der Befragten hinsichtlich ihrer Geschlechtsidentität und ihrer sexuellen Orientierung vorgenommen hat. Somit ist ungeklärt, welchen Einfluss die Entwicklung der christlichen Kirchen in Deutschland auf die Religiosität von Homosexuellen hat. Sind auch hier im gleichen Ausmaße Individualisierung oder Säkularität festzustellen, oder fördert die Liberalisierung der Kirchen einen Anstieg der Religiosität unter Homosexuellen? |

Das Promotionsprojekt untersucht daher, wie die nun beginnende Integration Homosexueller in Religionsgemeinschaften vor dem Hintergrund der Erfahrungen mit Ablehnung durch religiöse Institutionen und Anhänger einzuordnen ist. Darauf aufbauend soll die Untersuchung neben Homosexuellen auch Personengruppen umfassen, die sich als trans*, inter* oder queer identifizieren sowie LSBTIQ*, die einer anderen abrahamitischen Religion angehören.

Die Unterteilung basiert auf der Annahme unterschiedlicher Erfahrungen mit der eigenen Religiosität wie auch mit Religionsgemeinschaften. Die Akzeptanz genderfluider Menschen ist in der Gesellschaft nicht auf demselben Niveau wie die homosexueller Personen. Um die Pluralität des Themas in ihrer Gänze zu erfassen, ist es ebenso unabdingbar, die Perspektiven verschiedener Religionen zu erfassen. So wird vermutet, dass die Akzeptanz auch in Abhängigkeit von der Glaubensgemeinschaft und von einzelnen Denominationen variiert. Zudem berücksichtigt die Untersuchung auch institutionelle Einflüsse auf nationaler Ebene, zum Beispiel den Grad der Institutionalisierung der Religionsgemeinschaften sowie den Einfluss von religiösen LSBTIQ*-Vereinen. Aus der gesellschaftlichen Entwicklung und dem Forschungsstand ergeben sich vier Hauptlinien, welche mittels quantitativer Befragung untersucht werden sollen:

Ziel der Arbeit ist es, ein repräsentatives Bild der LSBTIQ*-Gemeinschaft und ihrer Religiosität und ihrer Beziehung zu Religionsgemeinschaften zu zeichnen. Damit einhergehend wird ein besseres Verständnis der Entwicklung der Religiosität in Deutschland wie auch der strukturellen Bedingungen des religiösen Feldes ermöglicht. |

Literatur und Quellen

- Klein, C., Keller, B., Traunmüller, R. (2017): Sind Frauen tatsächlich grundsätzlich religiöser als Männer? Internationale und interreligiöse Befunde auf Basis des Religionsmonitors 2008. In Religion und Geschlechterordnungen (pp. 99-131). Wiesbaden: Springer VS.

- Gerhards, J. (2010): Non-Discrimination towards Homosexuality: The European Union's Policy and Citizens' Attitudes towards Homosexuality in 27 European Countries. International Sociology 25(1): 5-28.

- Murken, S. (1998): Gottesbeziehung und psychische Gesundheit. Die Entwicklung eines Modells und seine empirische Überprüfung. Münster: Waxmann.

- Plöderl, M. (2016): LSBTI und psychische Gesundheit: Fakten und Erklärungsmodelle. Psychotherapie-Wissenschaft 6(2): 140-151.