|

Bericht von der RePliV-Klausurtagung am 15. und 16. Juni 2023 Um sich intensiv über die Textentwürfe für das geplante Praxishandbuch auszutauschen, haben sich bei schönstem Juni-Wetter zahlreiche Beteiligte des Projekts RePliV im Tagungshaus der Katholischen Akademie Schwerte getroffen. Dabei kamen alle Statusgruppen vor Ort und vereinzelt auch online zusammen: Praxispartner*innen, Betreuende und Assoziierte diskutierten gemeinsam mit den Doktorand*innen über die geplanten Beiträge und weitere Arbeitsschritte bis zur Veröffentlichung des Buchs. Der Sammelband mit dem Titel „Über religiöse Vielfalt sprechen: Wie der Dialog zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit gelingen kann“ widmet sich nicht nur dem einseitigen Transfer von Forschungsergebnissen in die Öffentlichkeit, sondern beschäftigt sich mit dem beiderseitigem Austausch zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit über alle Phasen des wissenschaftlichen Arbeitens hinweg. Die Autor*innen überlegen zum Beispiel, welche spezifischen Herausforderungen das Thema „Religiöse Vielfalt“ für die Wissenschaftskommunikation mit sich bringt.

In Schwerte stellten die Praxispartner*innen zunächst ihre Entwürfe im Plenum vor, im Anschluss fanden sich die Tagungsteilnehmenden in vier inter- und transdisziplinären Panels zusammen, um in kleineren Arbeitseinheiten über die einzelnen Beiträge zu sprechen. Das Format ermöglichte es den Autor*innen, ein ausführliches, konstruktives und mehrstimmiges Feedback zu den Texten zu erhalten und selbst Fragen an potenzielle Leser*innen zu stellen. Im Vordergrund der Diskussionen standen dabei einerseits die Verständlichkeit für eine breite Leser*innenschaft und andererseits die Bezüge zwischen den einzelnen Beiträgen. Im Plenum wurden im Anschluss weitere Arbeitsschritte und der Zeitplan bis zur Veröffentlichung besprochen. Am Abend stellte Suzanne Newcombe als Vertreterin des Praxispartners „inform“ ihre Arbeit vor und zeigte interessante Möglichkeiten zur weiteren Zusammenarbeit mit RePliV auf. Inform ist eine unabhängige, in London ansässige Organisation, die sich zum Ziel setzt, der Öffentlichkeit Informationen aus der Forschung über neue religiöse Bewegungen bereitzustellen, um Falschinformationen entgegenzuwirken. Zum Abschluss des Tages stärkten wir uns beim Grillen auf der schönen Dachterrasse des Tagungshauses und feierten einen erfolgreichen ersten Klausurtag. Der Freitag startete mit der Vollversammlung von RePliV, in der über abgeschlossene und aktuelle Aktivitäten und Tätigkeiten des Projekts berichtet wurde. Zudem wurden Ideen zur Gestaltung der Abschlusstagung im Herbst 2024 gesammelt. Den Höhepunkt der Tagung bildete am Freitagvormittag der Vortrag des Koblenzer Sozial- und Gesellschaftswissenschaftlers Tobias Meier zum Thema „Religiösen Vielfalt in der Stadt“. Tobias Meier plädierte dafür, die Forschung nicht nur wie häufig üblich an der Bezugskategorie der Nation auszurichten, sondern die Netzwerke auf kommunaler beziehungsweise städtischer Ebene näher zu erforschen, um die Praktiken religiöser Vielfalt ausdifferenzierter beschreiben zu können. Damit endete die Klausurtagung, und wir kehrten mit vielen neuen Anregungen zurück an unsere Schreibtische. Text: Christina Freund Interner Workshop zur Wissenschaftskommunikation in Coesfeld Den trockenen Schreibstil der Wissenschaft auflockern, um neue Zielgruppen zu erreichen: Dieser Aufgabe haben wir Promovierenden uns gewidmet, als wir am 2. und 3. Februar 2023 mit dem Koordinator Holger Arning zu einem internen Workshop in der Kolpingbildungsstätte Coesfeld zusammengekommen sind. Außerdem bereiteten wir die Klausurtagung im kommenden Juni sowie weitere Veranstaltungen vor und tauschten uns über unsere Beiträge für das Praxishandbuch aus, das wir gemeinsam schreiben möchten.

Die Aufgabe bestand darin, nicht lange nachzudenken, sondern sofort loszulegen, nicht abzusetzen und dadurch in einen kreativen Schreibfluss zu kommen. Mit einer Übung zum Storytelling lernten wir außerdem, lockerer für ein breiteres Publikum zu schreiben und Leser*innen auch über Emotionen für unsere Themen zu gewinnen. Nach der Mittagspause brachte uns Eva-Maria Lerche wichtige Aspekte gegenwärtiger Wissenschaftskommunikation näher. Gerade angesichts von Populismus und Wissenschaftsskepsis messen wissenschaftliche Institutionen einer transparenten, dialogorientierten und faktenbasierten Kommunikation nach außen einen immer höheren Stellenwert bei. Da „die Öffentlichkeit“ als Adressatin sehr unspezifisch ist, benannten wir konkrete Personen und Institutionen, an die sich unsere Beiträge richten werden. So wird es uns leichter fallen, in einer angemessenen Sprache zu schreiben. Konkret übten wir das anhand von Textbausteinen, die wir vorab an Eva-Maria Lerche geschickt hatten und die noch eher im wissenschaftlichen Duktus verfasst waren. Nach einem gemeinsamen Essen fand der Abend in geselliger Runde einen amüsanten Ausklang. Am zweiten Tag sammelten wir im Plenum und in kleinen Gruppen Ideen für wissenschaftliche und praxisnahe Veranstaltungen, die wir als Promovierende organisieren möchten. Dabei stellten wir Überschneidungen und gemeinsame Interessen fest, die wir für die weitere Konzeption nutzen können. Holger Arning berichtete anschließend vom Stand der Planungen des Praxishandbuchs. Ergänzend zum Vortag ging er zudem noch auf weitere Grundlangen des Gesamtbandes und der Wissenschaftskommunikation ein. In der letzten Session vor der Mittagspause diskutierten wir über Formate für die Klausurtagung, nachmittags trugen wir die Ergebnisse zusammen: Wir sprachen uns dafür aus, in kleinen Panels unsere aktuellen Beitragsentwürfe jeweils einzeln zu diskutieren. Über Zoom berichteten uns dankenswerterweise Linda Hennig, Anna Wiebke Klie und Martina Loth, Absolvent*innen des Vorläuferprojekts RePliR, wie sie Veranstaltungen vorbereitet und organisiert hatten, zum Beispiel Master Classes und die Abschlusstagung. In einer abschließenden Feedbackrunde ließen wir das Treffen nochmal Revue passieren. Mit klaren Zielsetzungen und anregenden Inputs im Gepäck verabschiedeten wir uns aus Coesfeld. Wir blicken nun mit neuer Motivation unseren Schreib- und Feldarbeiten entgegen. Text: Johannes Eberl Ein kurzer Bericht über die erste Klausurtagung Ideen sammeln für das geplante Praxishandbuch, die bisherige Arbeit im Projekt evaluieren und neue Kontakte knüpfen: Darum ging es bei der ersten Klausurtagung des Forschungskollegs „Regionale Regulierung religiöser Pluralität im Vergleich“ (RePliV), die am 23. und 24. Juni 2022 stattfand. Mitglieder aus allen drei Statusgruppen – Promovierende, Betreuende und Praxispartner*innen – trafen sich in der Kolping-Bildungsstätte in Coesfeld. Mit Blick auf die zukünftige Zusammenarbeit brachten die Teilnehmenden ihre Wünsche, Denkanregungen und Verbesserungsvorschläge zum Ausdruck. Dabei legten sie ein besonderes Augenmerk auf das Thema „Wissenstransfer zwischen Wissenschaft und Praxis“ sowie auf den Dialog zwischen Wissenschaft und breiter Öffentlichkeit. Zum Auftakt beider Tage stellte jeweils ein Vertreter der Praxis seine jeweiligen Tätigkeitsfelder ausführlicher dar und diskutierte sie im Hinblick auf die Kooperation zwischen Wissenschaft und Praxis. Johannes Schwill schilderte in einer informativen und zum Nachdenken anregenden Rede die Ideen- und Organisationsgeschichte sowie die diversen Tätigkeitsfelder des Humanistischen Verbandes. Piotr Suder vom Verein für multikulturelle Kinder- und Jugendhilfe (IFAK) in Bochum stellte ausführlich dessen vielfältiges Tätigkeitsfeld vor und diskutierte dabei die Möglichkeiten einer engeren Zusammenarbeit mit RePliV.

Die Promovierenden berichteten ihrerseits über den aktuellen Stand ihrer Promotionsprojekte mithilfe einer Posterausstellung. Somit konnten sich die Praxispartner*innen einen genaueren Überblick über die laufenden Forschungen verschaffen und auf dieser Basis mit den einzelnen Promovierenden in einen Austausch treten. Zudem stellten die Promovierenden ihre Beitragsskizzen für das Praxishandbuch vor und diskutierten diese mit den Betreuenden und den Praxispartner*innen. Als eines der bleibenden Ergebnisse des Kollegs soll das Praxishandbuch, ein Sammelband mit dem Arbeitstitel „Über religiöse Vielfalt sprechen“, dazu dienen, in den verschiedenen Forschungs- und Arbeitsfeldern der jeweiligen Dissertationen die Möglichkeiten und Hindernisse des Wissenstransfers und der Kommunikation zwischen Wissenschaft und Praxis zu reflektieren sowie praktische Vorschläge und Lösungsansätze zu unterbreiten. Auch Praxispartner*innen und Betreuende werden dazu Beiträge liefern. Die Promovierenden hatten vor der Klausurtagung zwei thematische Fokusgruppen gebildet. Die erste Gruppe beschäftigte sich in den einzelnen Beitragsskizzen mit dem Thema der innerreligiösen Pluralität und der Frage, warum die Heterogenität und die innereligiöse Pluralität von religiösen Minderheiten bei der Kommunikation zwischen Wissenschaft und Praxis in der Regel keine ausreichende Beachtung finden und welche Konsequenzen daraus folgen. Die zweite Fokusgruppe setzte sich mit dem Thema „Wissenstransfer und kollaborative Ethnographie im Spannungsfeld religiöser Vielfalt“ auseinander. Die Mitglieder gingen dabei der übergeordneten Frage nach, wie die Anwesenheit und die direkte, regelmäßige Interaktion zwischen den Forscher*innen und den Akteur*innen im Feld die Prozesse der Wissensgenerierung sowie des Wissenstransfers beeinflussen. Die Tagung wurde – nach einer Vollversammlung der Projektmitglieder – mit einer internen Evaluierung abgeschlossen, in der die drei Statusgruppen zunächst getrennt voneinander über den bisherigen Verlauf des Kollegs, die Arbeitskultur und die mögliche Verbesserung der Qualifizierungsprogramme diskutierten und ihre Wünsche, Anregungen und Vorschläge zur Verbesserung der Zusammenarbeit zum Ausdruck brachten. Es herrschte in der gesamten Zeit eine angenehme Atmosphäre, die von kollegialer Zusammenarbeit, konstruktiver Kritik und fachlichem Austausch gekennzeichnet war. Zwar gab es wegen der Corona-Pandemie einige kurzfristige Absagen, aber auch einige Teilnahmen über Zoom. Die vor Ort Anwesenden hatten über den formellen Rahmen und die geplante Tagesordnung hinaus die Möglichkeit, einander während der Pausen und im Rahmen eines informellen Grillabends persönlich näher kennenzulernen und miteinander in einen intensiveren und tiefergehenden Austausch zu treten. Text: Puyan Mahmudian Die RePliV-Promovierenden haben Fokusgruppen zu Themenschwerpunkten gebildet Die Vielfalt innerhalb religiöser Traditionen, Machtstrukturen im Verhältnis zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit sowie Möglichkeiten des Wissenstransfers in kollaborativer und partizipativer Forschung: Diese drei Themenschwerpunkte werden voraussichtlich die weitere Arbeit im Forschungskolleg RePliV prägen. Ihnen sind „Fokusgruppen“ der Promovierenden im Projekt zugeordnet, die sich bei einem internen Workshop am 3. und 4. Februar in der Katholischen Akademie Schwerte gebildet haben. Nach einem von Onlineformaten geprägten ersten Kollegjahr bot sich den Promovierenden aus Bochum und Münster die Möglichkeit, sich zwei Tage lang persönlich kennenzulernen, zu diskutieren und zu vernetzen. Die von Holger Arning und Mareike Ritter organisierte Veranstaltung diente auch der Vorbereitung der im Juni in Coesfeld stattfindenden Klausurtagung des Projekts, außerdem wurden erste Ideen zur Gestaltung des geplanten Praxishandbuchs gesammelt und systematisiert.

Der erste Block des Workshops begann mit einer angeleiteten Reflexion zum Thema persönliche Motivation. Dabei tauschten sich die Kollegiat*innen darüber aus, welchen Stellenwert sie verschiedenen Faktoren für ihre Motivation mit Blick auf die Promotion beimessen. Die Übung diente zudem dazu, zwischen den einzelnen Promotionsprojekten erste Schnittmengen auszumachen und Verbesserungsvorschläge für die gemeinsame Arbeit zu formulieren. Nach der Mittagspause setzten sich die Kollegiat*innen in Kleingruppen mit dem Anforderungsprofil des RePliV-Kollegs sowie mit seinen praktischen Herausforderungen und Zielsetzungen auseinander, kurz: mit dem Warum des Projekts. Als gemeinsames Ziel wurde formuliert: Wir möchten mit unseren Forschungen einen interdisziplinären Beitrag zu einer friedlichen Austragung gesellschaftlicher Konflikte leisten, aber auch die positiven Potenziale religiös pluraler Gesellschaften sichtbar machen. Im Anschluss stellten die Kollegiat*innen ihre Promotionsprojekte in Form von fünfminütigen Kurzvorträgen (Elevator-Pitches) im Plenum vor. Vor allem ging es darum, die gesellschaftliche Relevanz des jeweils eigenen Forschungsprojekts zu verdeutlichen und erste Möglichkeiten zum Austausch über die zu erwartenden Forschungsergebnisse mit einer möglichst großen (nicht-wissenschaftlichen) Öffentlichkeit auszuloten. Im Zuge dessen wurden auch mögliche und bereits bestehende Praxispartnerschaften thematisiert. Wo gibt es Überschneidungen und Vernetzungsmöglichkeiten zwischen den einzelnen Promotionsprojekten? Mit Blick diese Frage unterhielten sich im anschließenden „Speeddating“ alle mit allen jeweils fünf Minuten zu zweit über ihre Projekte. Dieser Arbeitsschritt diente nicht zuletzt der Vorbereitung des zweiten Workshoptages, an dem die Bildung von Fokusgruppen für die Arbeit am Praxishandbuch im Zentrum stand. Zum Abschluss des ersten Tages gab Dr. Kirsten Schmidt, Leiterin des Schülerlabors der Ruhr-Universität Bochum und Praxispartnerin des Kollegs, einen spannenden Einblick in ihre Tätigkeit. Ein besonderes Augenmerk lag dabei auf den geisteswissenschaftlichen Projekten, die im Schülerlabor vertreten sind, darunter verschiedene religionswissenschaftliche Angebote des Centrums für Religionswissenschaftliche Studien (CERES). Der Abend klang mit einem Abendessen im Speisesaal des Schwerter Tagungshauses und einem geselligen Beisammensein im Clubraum aus. Der zweite Tagungstag begann mit einem anregenden, halbstündigen Impulsvortrag der Praxispartnerin Dr. Tagrid Yousef. Sie berichtete von ihrem Arbeitsalltag als Integrationsbeauftragte der Stadt Krefeld und zeigte insbesondere die konkreten Problemfelder und Herausforderungen ihrer praktischen Arbeit auf. Im Anschluss daran waren Anna Wiebke Klie, Natalie Powroznik und David Rüschenschmidt, Absolvent*innen des Vorgängerprojekts RePliR, via Zoom zugeschaltet. Sie berichteten über ihre persönlichen Erfahrungen in der ersten Förderphase des Kollegs. Dabei gaben sie wertvolle Einblick in die Arbeit am von ihnen verfassten Praxishandbuch und in die Organisation ihrer Klausurtagung sowie Tipps für die Vernetzung mit den Praxispartner*innen. Anschließend standen erneut die Arbeit am Praxishandbuch und die Aufteilung der Fokusgruppen im Zentrum. Nach eingehenden Diskussionen in Kleingruppen und im Plenum wurden die drei thematischen Schwerpunkte herausgearbeitet, welche die zukünftige Arbeit am Praxishandbuch und die Vorbereitung der Klausurtagung bestimmen werden. Text: Martin Herholz Religion, Politics and Uncertainty: Shifting Boundaries: That is the motto under which the Research Committee on the Sociology of Religion of the International Sociological Association (ISA RC-22) organised this year's mid-term Conference from 11 to 13 November 2021 in Vilnius, Lithuania. Together with Puyan Mahmudian Jegurlaee, I attended the meeting. The conference´s title couldn't be more appropriate to the many challenges that societies are currently facing. Whether it be the global pandemic, climate change, migration or the flood of human rights violations, people are in a constant process of negotiating their living conditions. The conference programm impressively demonstrated the role religion plays in both private and social life in dealing with these uncertainties. The conference focused on religion in the context of social and political change from a religious-sociological and religious-scientific perspective. The role of religion was discussed in a hybrid format with a total of 68 participants from 26 countries. The contributions reflected the multifaceted influences of religion. It is indisputable that religion is indispensable in modern societies.

In the numerous contributions, however, one particular focus prevailed: religion and gender. The role of women, gender equality and the question how sexual minorities are dealt with can be observed across national borders. Not only socio-cultural influences, but also the influence of different religious communities shape these discourses on different levels. The Lithuanian sociologist Rūta Žiliukaitė offered a societal perspective in her work, in which she analyzed traditional Christian family values in connection with politics in Lithuania. Milda Ališauskienė, Associate Professor at Vytautas Magnus University, Kaunas, Lithuania, in turn, presented qualitative interviews with pagan women who described their role in their communities and partnerships. Consequently, international developments were discussed. In several lectures, the media discourse as well as activism against the “Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence”, the “Istanbul Convention” from 2011, was examined. Theologian Anne Kull used examples from Estonia to describe how it is understood as an attack on values by patriarchal and nationalist ideologists in both secular and religious areas of society. On this account the history of Lithuania is the perfect example to observe the social confrontation with religious world views and the role of women. The visit to the Lithuanian National Gallery of Art impressively showed me that this is by no means a new discourse. The artist Marija Teresė Rožanskaitė (1933-2007), known for her progressive themes, grew up in the Soviet Union, shaped by experiences of censorship. One of her most impressive paintings (1975) is a modern Maria Magdalena in a red dress and purple leggings. A reinterpretation of the woman dubbed a sinner, who turns her back on the religious symbol of the cross and confidently goes her way. The artist Jurga Barilaitė also tells of a changed relationship between culture and religion and questions images of women with her series of pictures “Six Rules How to Play Mother” from 1998. In addition, many works of art also dealt with religion in a modern world, for example through Ramūnas Danisevičius photography with the title ,Shrek‘, which shows two nuns at a cinema show. Furthermore, the plurality and coexistence of religions was also reflected. The work “Conversation” by the artist Raimundas Sližys, who primarily dealt with secularism in his works, shows a Christian and a Jewish clergyman in conversation. The Christian is shown with his arms crossed and a negative expression on his face, while the Jewish clergyman tries to break open his arms. The museum offers online access to the permanent exhibition, which is highly recommended. The conference as well as the exhibition in the National Gallery of Art showed in an impressive way not only the role religions play in modern societies, but also the long history of the discourses on religious plurality, religious coexistence and the position of women in society. And above all: in times of social change, political polarization and social insecurity, the influence of religions shows itself in numerous facets. Text: Nelli Felker

Dies sind die ersten Gedanken, die mir beim Besuch des Ruhr-Museums auf der Zeche Zollverein in Essen und beim Betrachten der dort ausgestellten Fotografien kommen, beim ersten gemeinsamen Ausflug der RePliV-Promovierenden aus Münster und Bochum am 20. September 2021. Anlässlich des 60. Jahrestags des Anwerbeabkommens zwischen Bonn und Ankara zeigt das Museum – ein Praxispartner unseres Projekts – 120 beeindruckende Bilder des renommierten türkischen Fotografen Ergun Çağatay. Diese Fotos, entstanden im Jahr 1990, ergeben eine umfangreiche Reportage über sogenannte Gastarbeiter*innen der ersten und zweiten Generation aus der Türkei. Die Ausstellung umfasst jedoch nicht nur diese 120 Bilder. Sie wird vielmehr durch weitere Aufnahmen komplementiert, die der Fotograf auf seiner Deutschlandreise gemacht hat. Hinzu kommen noch audiovisuell festgehaltene Interviews mit Personen, die gewissermaßen in Interaktion mit den Fotos Spannendes zur jüngsten Geschichte zwischen der Türkei und Deutschland zu erzählen haben. Sehr aufschlussreich ist die Führung durch Stefanie Grebe, Leiterin der Fotografischen Sammlung des Ruhr-Museums und eine der Kuratorinnen der Ausstellung. Nachdem sie unsere Nachfragen beantwortet hat, haben wir Gelegenheit, noch einmal in aller Ruhe die Fotografien zu betrachten. Die Bilder hängen gleichsam von der Decke, jedoch unter Tage, in der Zeche. Das verstärkt die Wirkung der Fotos, da auf ihnen viele Personen zu sehen sind, die selbst zwischen diesen „vier Wänden“ unter der Erde gearbeitet und ihre Zukunft gestaltet haben. Zwischen Hoffnungen, Wünschen, Entbehrungen und Enttäuschungen haben diese Menschen der ersten Generation der Arbeitsmigration aus der Türkei ihre Tage gelebt. Das alles geschah jedoch auch in den eigenen vier Wänden über Tage, was der Fotograf Ergun Çağatay auf sehr eindrucksvolle Weise festgehalten hat. Auf den Bildern sind Familien, Alltagssituationen, Freundschaften, Formen der Religiosität und vieles mehr zu betrachten. Es ist dem Fotografen gelungen, sehr intime Perspektiven zu schaffen, die das Leben dieser Menschen nach meinem Eindruck präzise widerspiegeln.

Keines der Bilder wirkt gestellt, nichts inszeniert. Die Menschen auf den Fotos könnten meine Verwandten, meine Bekannten sein, Menschen, die in meinem näheren Umfeld leben oder gelebt haben. Die Bilder rufen in mir ein starkes Nostalgiegefühl hervor. Ich sehne mich zurück nach der Zeit, in der Wohnungen wie auf den Bildern Çağatays aussahen. In der jede türkische Familie die gleichen Schränke im Schlafzimmer, die gleiche Besteckgarnitur in der Küche und die gleichen Blicke in den Augen hatte. Ich war damals jedoch noch zu klein, um die Blicke zu verstehen. Jetzt, viele Jahre später, da ich selber im Herzen Berlins wohne und meinen Kiez auf den Bildern Çağatays wiedererkenne, kann ich kaum glauben, dass ich tagtäglich auf den Wegen gehe, auf denen so viel Geschichte eingemeißelt ist. So viel von meiner eigenen Familiengeschichte. Und bestimmt auch von zahlreichen ähnlichen Familienbiografien. Die Ausstellung ist jedem zu empfehlen, der sich ein Stück weit mit der jüngsten Geschichte Deutschlands beschäftigten möchte, aber auch mit der Geschichte der Türkei und vor allem mit den türkeistämmigen Menschen hier in Deutschland. Durch die Bilder kann ich besser verstehen, warum meine Großeltern kein Deutsch gelernt haben oder es nie lernen wollten. Aber die Bilder helfen mir auch zu begreifen, warum mein Vater (zweite Generation) hier in Deutschland studieren und einer anderen Beschäftigung nachgehen wollte als mein Großvater. Und schließlich ist mir durch die Bilder noch ein wenig klarer geworden, warum die Beschäftigung mit meiner eigenen persönlichen Vergangenheit so wichtig ist: Es geht auch darum, zu wissen, wohin meine Reise gehen soll. Text: Beyhan Bozkurt Am 15. Oktober 2010 konnte endlich die RePliR-Abschlusskonferenz „Religiöse Pluralität in NRW: Herausforderungen, Umgang und Good Practice“ stattfinden. Aufgrund der anhaltenden Covid-19-Pandemie fand die Konferenz in einem gerafften Format online statt. Insgesamt nahmen rund 40 Interessierte aus Wissenschaft und Fachpraxis teil.

Der Tag begann mit einer Begrüßung durch den Kollegsprecher Prof. Ulrich Willems (Münster) und einer kurzen Erläuterung des digitalen Tagesablaufs durch die Kollegkoordinatorin Dr. Maren Freudenberg (Bochum). Es folgten zwei Vorträge von ehemaligen RePliR-Kollegiat*innen. Im ersten Vortrag mit dem Titel „Adoleszente Bewältigungsprozesse im Umgang mit Differenz“ stellte ich gemeinsam mit den ehemaligen RePliR-Doktorandinnen Natalie Powroznik und Dilek A. Tepeli zwei Fallbeispiele vor. Beide vorgestellten jungen Menschen machen in ihrem adoleszenten Identitätsbildungsprozess bewusst die religiöse Zugehörigkeit zum Teil ihrer personalen Identität, die in ihren Herkunftsländern und auch in der Diaspora in der eigenen ethnisch-kulturellen Gruppe eine Abweichung und ein Stigma darstellen. Es handelt sich einerseits um Christsein in Afghanistan bzw. dann in Deutschland und andererseits um Alevitisch-Sein innerhalb einer sunnitisch-orientierten Familie. Dabei zeigen unsere Beispiele auch, dass ein Blick in den pluralen Mikrokosmos einer einzigen Familie oder eines Subjekts lohnt, um die Bedeutung religiöser Pluralität sowohl für das soziale als auch für das individuelle Handeln deutend zu verstehen. Im zweiten Vortrag „Grenzziehung, Grenzöffnung, Grenzüberschreitung: Interreligiöse Ritualpraxis im Dialog“ hoben die beiden ehemaligen RePliR-Doktoranden Mathias Schneider und David Rüschenschmidt die hohe Relevanz der geteilten Ritualpraxis im Allgemeinen und des gemeinsamen Gebets im Speziellen für das Feld des interreligiösen Dialogs hervor. Denn die gelebte und emotionale Dimension des religiös Anderen sei ebenso wichtig wie die kognitive, wenn es darum geht, sich im interreligiösen Dialog die religiöse Welt des Anderen zu erschließen. Hierzu beleuchteten die Vortragenden die Haltungen der beiden Großkirchen kritisch und analysierten, warum vor allem die Handreichung der Evangelischen Kirche Deutschlands von 2006 mit dem Titel „Klarheit und gute Nachbarschaft. Christen und Muslime in Deutschland“ eine Absprache an die Möglichkeit eines interreligiösen Gebets darstellt. Sehr erfreut waren wir über die Teilnahme von Volker Beck mit einem Impulsvortrag zum Thema „Religiöse Pluralität in NRW – Religionspolitische Herausforderungen, Regulierungsstrategien und Beispiele Guter Praxis“. In diesem betonte Herr Beck, dass das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland einen guten Kompass für Regulierungsmaßnahmen darstelle, weil es Arenen ausweise, in denen auf gesellschaftlicher, politischer und rechtlicher Ebene Auseinandersetzungen und Klärungen stattfinden könnten. Dabei verwies er auch auf die konkrete Aufgabe der Religionswissenschaft, der Rechtswissenschaft z.B. im Hinblick auf die Anerkennung einer offiziellen Religionsgemeinschaft in Deutschland die von den bisher etablierten und bekannten Religionsgemeinschaften wie den Großkirchen z.T. stark abweichende Theologieverständnisse und Organisationsstrukturen mit „vergleichbaren Tatbeständen zu erklären“. Die Vorträge des Vormittags sind online unter folgenden Links abrufbar: Adoleszente Bewältigungsprozesse: https://ruhr-uni-bochum.sciebo.de/s/dNo71mTMRIMPREj Da die Tonqualität an manchen Stellen leider nicht optimal ist, stehen hier zu zwei Vortragteilen auch Audiodateien zur Verfügung. Interreligiöse Praxis im Dialog: https://ruhr-uni-bochum.sciebo.de/s/OLJiJAmnxa2hxDn Religionspolitische Herausforderungen, Regulierungsstrategien und Beispiele guter Praxis: https://ruhr-uni-bochum.sciebo.de/s/cJD2kTYGbi09z1o Nach der Mittagspause standen am Nachmittag Poster-Präsentationen im Mittelpunkt, mit denen die ehemaligen RePliR-Doktorand*innen die wichtigsten Ergebnisse ihrer Dissertationen vorstellten. Diese betreffen sehr vielfältige Themen, von Migrantenselbstorganisationen über buddhistische Jesus-Interpretationen bis hin zum Umgang mit religiöser Vielfalt in Flüchtlingsunterkünften und stationären Altenpflegeeinrichtungen – um nur einige Projekte zu nennen. Es gab sehr anregende Diskussionen zwischen den Vorstellenden und den Teilnehmer*innen aus Wissenschaft und Praxis rund um Ergebnisse und weitere Fragestellungen, die sich aus unseren Promotionsprojekten ergeben. Somit bleibt mir nach der Abschlusskonferenz als einzig verbleibende RePliR-Doktorandin nur, mich den am Ende der Konferenz geäußerten warmen Lob- und Dankesworten der RePliR-Sprecher Prof. Ulrich Wilhelms und Prof. Volkhard Krech sowie unserer Koordinatorin Dr. Maren Freudenberg anzuschließen und mich herzlich für die Kollegzeit zu bedanken und mich nun weiterhin auf das Abschließen meiner Promotion zu konzentrieren. Text: Martina Loth Bildrechte: akademie-rs Die Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart in Hohenheim nimmt seit Jahrzehnten eine Vorreiterrolle im christlich-islamischen Dialog ein. Diesen fördert sie auch durch eine jährlich stattfindende christlich-islamische Studienwoche, an der Studierende und Promovierende der Theologien, aber auch der Religions-, Geschichts-, Politik-, Sozial- und Kulturwissenschaften teilnehmen können.

Ein fester Bestandteil dieser Studienwoche, deren Teilnehmer*innen aus verschiedenen europäischen Ländern kommen, ist ein Essay-Wettbewerb. Jede*r Teilnehmer*in ist angehalten, einen Essay zu einem eigenständig gewählten Thema zu verfassen, die dann von einer Jury bewertet und durch die Goerges-Anawati-Stiftung prämiert werden. Im Geist des Namensgebers Georges Anawati, einem ägyptischen Dominikaner und Wegbereiter der Erklärung „Nostra Aetate“, hat sich die Stiftung zum Ziel gesetzt, den interreligiösen und interkulturellen Dialog, die gegenseitige Achtung und Verständigung von Christ*innen und Muslim*innen zu fördern. Bei dem Essay-Wettbewerb in diesem Jahr konnte der ehemalige RePliR-Doktorand David Rüschenschmidt, nun assoziiertes Mitglied des Kollegs, mit seinem Beitrag „Integration – Dialog – Integrationsdialog? Zeithistorisch akzentuierte Perspektiven auf sozialintegrative Potentiale des christlich-islamischen Dialogs“ den zweiten Platz belegen. Die Preisverleihung der prämierten Essays war eingebettet in das diesjährige „Theologische Forum Christentum – Islam“ der Akademie und fand bereits am 7. März 2020 statt. (Da die Meldung zur Preisverleihung und die Veröffentlichung der Essays auf der Website der Georges-Anawati-Stiftung erst kürzlich erfolgte, verzögerte sich auch die Meldung auf der RePliR-Webseite.) Der Laudator, Pfarrer Holger Nollmann, lobte den Assay als „wertschätzende Erdung der integrationspolitischen Möglichkeiten des christlich-islamischen Dialogs.“ Alle ausgezeichneten Beiträge der letzten Jahre werden auf der Seite der Georges-Anawati-Stiftung veröffentlicht. Text: David Rüschenschmidt Im Rückblick auf die vergangenen RePliR-Semester sticht das Sommersemester 2020 als ein außergewöhnliches hervor.

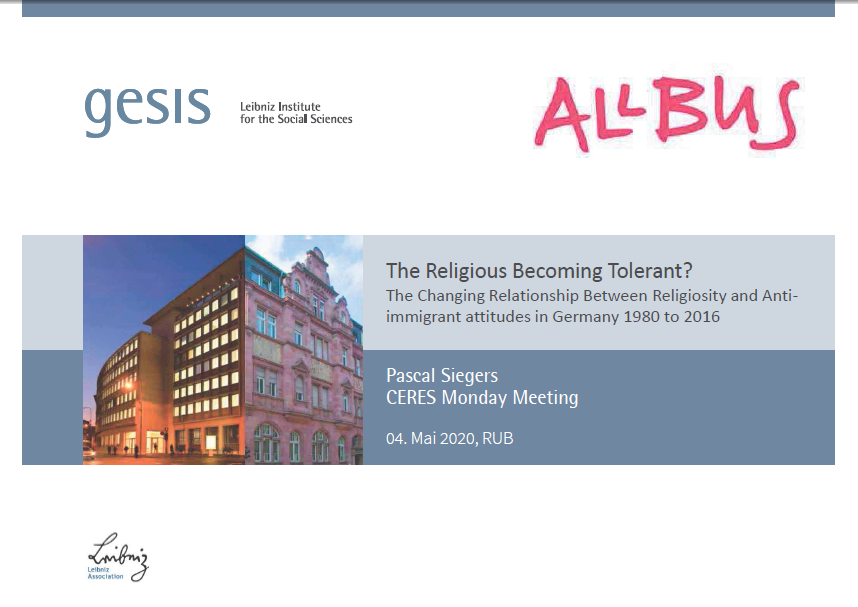

Eigentlich war geplant gewesen, am 26. und 27. März 2020 mit einer großen Feier gebührend den offiziellen Abschluss unseres Forschungskollegs RePliR (Religiöse Pluralität und ihre Regulierung in der Region) zu begehen. Dazu eingeladen hatten wir unsere Principle Investigators, unsere Praxispartner*innen, weitere Begleiter*innen auf dem Weg unserer Promotionsprojekte und allgemein an unserem Forschungsfeld interessierte Personen. Wie so viele akademische Veranstaltungen in diesem Jahr musste die Abschlusskonferenz aufgrund von Covid-19 zunächst abgesagt werden. Schnell wurde klar, dass auch alle weiteren Zusammenkünfte in persona bis auf Weiteres ausgesetzt oder in die virtuelle Welt verlegt werden mussten. Hatte ich bis dato kaum auf Videokonferenzen zurückgegriffen, sind sie mittlerweile fester Bestandteil meines wissenschaftlichen Austauschs geworden. Auch wenn physische Begegnungen in ihren komplexen Dimensionen nicht virtuell ersetzbar sind, war ich sehr erstaunt, wie gut die Umstellung funktioniert hat. Ergo: Die Arbeit an unseren Projekten konnte weitergehen (sofern natürlich alle gesund sind, Kinder betreut sind, etc.)! Eine beruhigende Erkenntnis, die viele Berufsgruppen nicht teilen können. Für das letzte RePliR-Kolloquium musste demnach auch eine alternative Form gefunden werden. In Absprache mit unseren Betreuenden entschieden wir Promovierenden uns dafür, jeweils einen Text in der Runde zirkulieren zu lassen und innerhalb von einer Woche schriftliches Feedback der Kollegiat*innen darauf zu erhalten. Am Ende dieses asynchronen Prozesses stand dann eine Videokonferenz mit der oder dem Betreuenden oder ein klassisches Telefonat. Durch die häppchenweisen Rückmeldungen war es möglich, in aller Ruhe bilateral Stellung zu nehmen und die Kritik ggf. nach und nach in dem Text zu berücksichtigen. Ein dynamischer Austausch in der Gruppe, durch den die Kreativität in besonderer Weise angeregt wird und wie ich ihn in vorherigen Kolloquiumssitzungen in Münster oder Bochum erlebt und geschätzt habe, konnte aber leider nicht erfolgen. Da die erste Förderphase RePliRs langsam ausläuft und die Verträge der anderen Kollegiat*innen geendet sind, bin ich die einzig verbleibende Doktorandin RePliRs. Ich freue mich, dass die ehemaligen Mitstreiter*innen uns als assoziierte Mitglieder erhalten bleiben und wir uns weiterhin konstruktiv austauschen. Unterstützt durch meine Betreuenden und die Koordination konzentriere ich mich auf meine Dissertation sowie die Abschlusskonferenz, die nachgeholt werden soll. Ich hoffe sehr, dass der Durchführung unserer Abschlusskonferenz am 15.10.2020 in kleinerem Rahmen am CERES in Bochum nichts im Wege stehen wird. Andernfalls bin ich mir aber sicher, dass wir mittlerweile sehr gut für ein digitales Format gerüstet wären. Außerdem hoffe ich zusammen mit den anderen (ehemaligen) Kollegiat*innen RePliRs, dass das Kolleg ab Januar 2021 für eine zweite Förderphase verlängert wird. In Vorfreude auf den Herbst wünsche ich nun aber zunächst einmal allen eine schöne Sommerpause! Text: Martina Loth In unregelmäßigen Abständen laden wir Doktorand*innen des Forschungskollegs externe Wissenschaftler*innen ein, um mit ihnen die Ergebnisse ihrer und unserer Arbeit zu diskutieren. Weil die quantitative Perspektive in den bisherigen Vorträgen eher unterrepräsentiert war, sich aber methodisch gewisse Ähnlichkeiten zur eigenen Arbeit feststellen lassen, haben wir am 4. Mai 2020 Dr. Pascal Siegers eingeladen, um über seine Arbeit zum Einfluss von Religiosität auf Xenophobie in Deutschland zwischen 1980 und 2016 zu berichten. Pascal Siegers ist bei GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften am Standort Köln als Leiter des Teams National Surveys tätig und betrachtet in seiner Forschung unter anderem den religiösen Wandel in Deutschland und Europa. Da natürlich auch die RePliR-Veranstaltungen von den Maßnahmen gegen die Ausbreitung der Corona-Pandemie betroffen sind, konnte die Veranstaltung nicht wie ursprünglich geplant im CERES-Palais stattfinden, sondern wurde erstmals in den „virtuellen Raum“ verlegt, sodass Vortrag und Diskussion in einem etwas kleineren Rahmen in einer Videokonferenz stattgefunden haben.

In seinem Vortrag zeigte Pascal Siegers anhand von Daten der Allgemeinen Bevölkerungsumfrage der Sozialwissenschaften (ALLBUS), wie sich der Einfluss von Aspekten christlicher Religiosität auf xenophobe Einstellungen und Kontakten zu Ausländer*innen von 1980 bis 2016 verändert hat. Waren in den 80er Jahren Kirchgänger*innen in Westdeutschland tendenziell skeptischer gegenüber Einwander*innen eingestellt als Kirchenferne, hat sich der Zusammenhang seitdem umgedreht. Heute ist der Kirchgang mit weniger fremdenfeindlichen Einstellungen verbunden. Auch der negative Effekt des Kirchgangs auf Kontakte zu Ausländer*innen ist mit der Zeit verschwunden. In den neuen Bundesländern zeigt sich ein ähnliches Bild, nur, dass Kirchgänger*innen dort zu Beginn der 1990er Jahre mehr Kontakte zu Ausländer*innen hatten als die Kirchenfernen. In der anschließenden Diskussion wurden die Möglichkeiten und Grenzen der Operationalisierung von Religiosität durch in der Umfrageforschung gängige Variablen und die Rolle von kirchlichen Autoritäten bezüglich ihres Einflusses auf die Einstellungen der Mitglieder diskutiert. In Vortrag und Diskussion zeigten sich die Vorteile des interdisziplinär angelegten Kollegs. Nicht zuletzt bot die Veranstaltung auch für den Referenten die Möglichkeit, Feedback aus anderen als den üblichen disziplinären theoretischen und methodischen Kontexten zu erhalten. Von der gelungenen Veranstaltung konnten somit sowohl der Referent als auch die Teilnehmenden etwas für ihre eigene Arbeit mitnehmen. Trotz der für uns ungewöhnlichen Bedingungen durch das virtuelle Setting kam eine angeregte Diskussion zustande, sodass dieses Format – sollten die derzeitigen Einschränkungen noch länger andauern – sicherlich eine Option für zukünftige Veranstaltungen ist. Text: André Kastilan Am 11. und 12. November bot sich dem Forschungskolleg bei einem Abendvortrag und einem Workshop in Münster die Gelegenheit, sich mit dem japanischen Shin-Buddhismus auseinanderzusetzen. Dazu konnte das Kolleg die Expertise von Marc Nottelmann-Feil einholen, der shin-buddhistischer Priester am Ekō-Haus der Japanischen Kultur e.V. im Düsseldorfer Stadtteil Niederkassel ist. Organisiert und moderiert wurde die Veranstaltung vom Doktoranden des Kollegs Mathias Schneider.

In seinem Abendvortrag am 11. November zum Thema „Häresie des Mittelalters? Christlicher Buddhismus? Die hybriden Welten des japanischen Shin-Buddhismus“ eröffnete der Referent ein Fenster nach Japan, dem Heimatland der „Wahren Schule des Reinen Landes“, auf Japanisch Jōdo-Shinshū, die dort eine der größten und einflussreichsten buddhistischen Traditionen ist. Angefangen bei der westlichen Buddhismus-Rezeption, etwa durch Pioniere wie Eugène Burnouf, zeichnete Marc Nottelmann-Feil einen Überblick über die verschiedensten Facetten des Buddha-Bildes, das sich vom orientalistischen Zerrbild des Buddha als empirisch-rationalistischer Ethiker und Aufklärer über den übergöttlichen Buddha der Pāli-Suttas bis hin zum Bodhisattva-Ideal des Mahāyāna und schließlich zum Vertrauen auf Buddha Amida im Shin-Buddhismus erstreckte. Beim Workshop am darauffolgenden Tag konnten die Teilnehmenden mit dem Referenten theologische Aspekte des Shin-Buddhismus, aber auch die Voraussetzungen des shin-buddhistisch-christlichen Dialogs näher beleuchten. Anhand des Shoshinge, das von Shinran, dem Begründer der Jōdo-Shinshū, verfasst wurde und einer der wichtigsten liturgischen Hymnen des Shin-Buddhismus ist, wurden Grundfragen shin-buddhistischen Denkens, aber auch die Spannungen der jeweiligen Auslegungen zwischen japanischer und westlicher Buddhologie reflektiert. Bei allen theoretischen Diskussionen konnte Marc Nottelmann-Feil mit seiner Erfahrung als buddhistischer Geistlicher zugleich auch die praktischen Dimensionen gelebter Spiritualität nahebringen, beispielsweise bei der Textrezitation und Liturgie. Der Shin-Buddhismus ist ein kleiner, aber wichtiger Teil des Gesamtgefüges religiöser Pluralität in Nordrhein-Westfalen. Das zeigt sich auch daran, dass es in der Landeshauptstadt Düsseldorf eine große japanische Community gibt, die mit dem Ekō-Haus eine spirituelle, kulturelle und soziale Anlaufstelle hat. Als solche erhält das Ekō-Haus auch Zulauf von westlichen Buddhisten. Der vom Referenten vermittelte Einblick in den Shin-Buddhismus half dabei, ein schärferes Bild vom in NRW ansässigen Buddhismus zu erhalten und bot so gleichzeitig auch die Gelegenheit, das Gesamtphänomen religiöser Pluralität in der Region besser zu erfassen. Text: Mathias Schneider Um die Problemlagen und möglichen Konfliktfelder, die sich in multikulturellen und multireligiösen Gesellschaften ergeben, auch aus einer praktischen Perspektive kennenzulernen, haben sich die RePliR-Doktorand*innen und weitere Teilnehmende mit dem Thema der Mediation – insbesondere der interkulturellen Mediation – im Rahmen eines Workshops auseinandergesetzt, der von der RePliR-Doktorandin Dilek A. Tepeli organisiert wurde. Von Mediatorin und Trainerin Sylke Hilbig wurden erste Einblicke in den Arbeitsbereich der Mediation vermittelt, welcher sich insbesondere mit den Entstehungsbedingungen von Konflikten, deren zwischenmenschlicher Dynamik und den persönlichen Einstellungen und Werthaltungen der Konfliktparteien befasst.

In einem ersten Schritt wurde aus diesem Grund in Gruppenarbeiten darüber diskutiert, was eigentlich ein Konflikt ist, welche Ausformungen und Spielarten dieser annehmen kann und was die Ursachen von Konflikten sein können. In einem zweiten Schritt lernten die Doktorand*innen die Rolle des*der Mediator*in in Konflikten näher kennen: es geht darum, die Konfliktparteien in ihrer Spurensuche nach den unbewussten, dem Konflikt psychodynamisch zugrundeliegenden Ursachen zu helfen, um zu verstehen, was genau den Konflikt bedingt und wie er gelöst werden kann. In einem dritten Schritt wurde den Teilnehmenden die fünf Phasen der Mediation vermittelt, im Rahmen derer eine langfristige Lösung des Konflikts durch die Konfliktparteien selbst angestrebt wird. Hierbei wurde betont, wie wichtig es im Mediationsprozess ist, von der Sachebene in tiefere Schichten des Konflikts (unerfüllte Bedürfnisse, Erfahrungen, Erwartungen, Werte etc.) durchzudringen. Ziel dieses Prozesses der Mediation ist eine „Win-Win-Situation“, die keinen Kompromiss meint, sondern einen Konsens zwischen den Parteien anstrebt. In der letzten Phase des Workshops wurde anhand fiktiver Beispiele die Durchführung einer Mediation erprobt, indem die Teilnehmenden übten, einen realistischen interkulturellen Konflikt zu bewältigen. Insgesamt wurde der Workshop als hilfreich für die Erweiterung der eigenen wissenschaftlichen Sichtweise auf Konflikte angesehen und bildete dadurch die transdisziplinäre Zusammenarbeit von Wissenschaft und Praxis ab. Interkulturelle Mediation ist ein relevantes Arbeitsgebiet innerhalb des Feldes religiöser Pluralität. Indem sie zu gegenseitigem Verständnis unterschiedlicher Lebenswelten beiträgt, kann sie die friedliche Koexistenz verschiedener religiöser und säkularer Gruppen fördern. Text: Dilek A. Tepeli Am 14. Oktober 2019 fand von 10 bis 17 Uhr im Glaspavillon der Universität Duisburg-Essen ein Austausch zwischen Wissenschaft, Politik, Fachpraxis und Migrantenselbstorganisationen (MSO) zur Bedeutung von deren Rollen und Bedarfen als zivilgesellschaftliche Akteure statt. Die Veranstaltung wurde vom Zentrum für zivilgesellschaftliche Entwicklung (zze) in Kooperation mit der Stiftung Zentrum für Türkeistudien und Integrationsforschung (ZfTI) durchgeführt. Die RePliR-Doktorandin Anna Wiebke Klie war für die Konzeption der Veranstaltung verantwortlich und unterstützte bei ihrer Organisation.

Dem Programm entsprechend waren auch die einzelnen Beiträge thematisch sehr vielfältig. Durch die wissenschaftlichen Vorträge wurde in der Summe unterstrichen, dass die Pflege der Herkunftskultur sowie aufnahmelandbezogene, integrative Ausrichtungen in der Mehrzahl der MSO miteinander einhergehen und keine Ausschließungskriterien darstellen. Gleichwohl kritisierte der Journalist Eren Güvercin die Einflussnahme einer türkischen nationalistischen „Diaspora“-Politik, die bisherige Öffnungskurse in der muslimischen Verbändelandschaft unterminiere und innerhalb der Verbände für Interessenkonflikte und letztlich Abwendungen von jungen, sozial engagierten Menschen führe. Konsens herrschte darüber, dass das in migrantischen Communities so wichtige informelle „stille“ Engagement, das viel „im Verborgenen“ stattfinde und daher empirisch schwer sichtbar zu machen sei, eine enorme Kraft darstelle. Inwieweit diese Ressource in aufnahmegesellschaftliche Strukturen, wie etwa der Gesundheitsversorgung, der Altenpflege oder der Betreuung demenziell Erkrankter, eingebunden werden könnte, blieb eine weitgehend unbeantwortete Frage. Als zentrale Herausforderungen wurden große Ängste, Schamgefühle, disparate kulturspezifische Umgangsformen mit Gesundheitsfragen sowie mangelhafte interkulturelle Öffnungsprozesse angeführt. Hier zeigt sich der weiterhin große Bedarf von Aufklärung sowie des Abbaus von Hemmschwellen. Anhand der Wortbeiträge der aus der Politik eingeladenen Referent*innen wurde deutlich, dass hinsichtlich der Handhabung der finanziellen Förderung von MSO auf Landes- und Bundesebene unterschiedliche Logiken bestehen. Während in NRW jeder Verein mit MSO-Eigenschaften und integrativen Tätigkeiten – und damit auch MSO, die sich als Religionsgemeinschaften verstehen – gefördert werden können, verhält es sich auf Bundesebene anders. Hier wurden im Vergleich zwischen den Richtlinien von Bundesinnenministerium (BMI) bzw. dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge und dem Bundesfamilienministerium unterschiedliche religionspolitische Haltungen deutlich. So sieht sich das BMI aufgrund der verfassungsmäßigen Trennung von Staat und Kirche lediglich dazu befugt, säkulare MSO zu fördern. Diesbezüglich zeigt sich das Bundesfamilienministerium hingegen offener und hat in den vergangenen Jahren u. a. auch DİTİB gefördert. Viele Anwesende äußerten hinsichtlich der Nicht-Förderung religiöser MSO ihr Unverständnis, schließlich hätten viele religiöse MSO eine starke zivilgesellschaftliche Schlagseite, die Integrationsprozesse vorantreibe. Dieser Aspekt wurde auch auf der die Konferenz abschließenden Podiumsdiskussion nochmals aufgegriffen: Hier wurde auf die Existenz einer Schieflage verwiesen, da die beiden etablierten christlichen Kirchen bevorzugt würden. Die verfassungsmäßig vorgeschriebene Äquidistanz werde somit nicht eingelöst und eine Gleichstellung sei gerechtfertigt und anzustreben. Insgesamt wurde im Rahmen der Veranstaltung deutlich, dass trotz eines anhaltenden Paradigmenwechsels und einer wohlwollenden Anerkennung der MSO seitens nicht-migrantischer Organisationen zukünftig noch mehr passieren müsse. Nach wie vor bestünden gegenseitige Vorbehalte und Verständigungsprobleme. Daher müsse verstärkt daran gearbeitet werden, sich näherzukommen und aufeinander zuzugehen. Die Mitwirkenden waren sich darüber einig, dass das Streben nach mehr Anerkennung und gegenseitigem Respekt eine Aufgabe aller beteiligten Akteure mit und ohne Zuwanderungshintergrund darstellt; zugleich wurde aber auch unterstrichen, dass es sich dabei um einen gesamtgesellschaftlich weiterhin aktiv voranzutreibenden Prozess handelt. Text: Anna Wiebke Klie Am Donnerstag, den 11.7.2019 kamen 20 PraktikerInnen aus der Jugendarbeit in den Räumlichkeiten des IFAK e.V., dem Verein für multikulturelle Kinder- und Jugendhilfe sowie Migrationsarbeit, zusammen, um sich mit Identität und Adoleszenz auseinanderzusetzen.

Um eine besondere Form des Transfers zwischen Wissenschaft und Praxis ging es bei der dritten Klausurtagung des Forschungskollegs RePliR am 4. und 5. Juli im Haus Mariengrund in Münster. Die Doktoranden, PIs und Praxispartner begaben sich dort (unterstützt von einer natürlich-westfälisch ruhigen Atmosphäre) in Klausur, um an ihrem gemeinsamen Projekt, einem Praxishandbuch zur Regulierung religiöser Pluralität, zu arbeiten.

Der christlich-islamische Dialog von zivilgesellschaftlichen Initiativen und Netzwerken stellt seit einigen Jahrzehnten einen besonderen Begegnungsraum dar und hat vor allem im Nachgang des 11. Septembers 2001 auch von politischer Seite ein großes Interesse erfahren.

Eine besondere Möglichkeit zur interdisziplinären Arbeit ergab sich für einige Doktorandinnen und Doktoranden des Forschungskollegs auf der 16. Jahreskonferenz der European Association for the Study of Religions (EASR), die vom 17.-21. Juni in Bern stattfand. Unter dem Titel „Multiple Religious Identities – Individuals, Communities, Traditions” fanden sich Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen aus einem internationalen Kontext zusammen, um ihre Forschungen zum übergeordneten Thema globaler und nationaler religiöser Pluralität zu präsentieren. Für die Kollegiaten und Kollegiatinnen von RePliR Linda Hennig, Martina Loth, Aysel Tepeli, Susanne Stentenbach-Petzold, David Rüschenschmidt und Mathias Schneider sowie die Kollegskoordinatorin Sarah Jahn ergab sich so eine gute Gelegenheit, sich in einem internationalen Rahmen auszutauschen und eigene Arbeiten zum Thema religiöser Pluralität einzubringen.

Die Religionspsychologin Ulrike Popp-Baier (Universität Amsterdam) war am 29. und 30. Mai zu Gast im Forschungskolleg RePliR.Sie folgte der Einladung von Aysel Tepeli.

Wie sich die gesellschaftliche Teilhabe von Muslimen in Europa erforschen lässt, war die zentrale Frage des Abendvortrages vom 6. Februar 2018, der von Linda Hennig vom Forschungskolleg RePliR organisiert wurde. Prof. Dr. Dr. Anne-Sophie Lamine von der Universität Straßburg stellte hierzu Ihren pragmatistischen Forschungsansatz vor.

Die Frage, welche Strategien dem säkularen Verfassungsstaat im Umgang mit der zunehmenden kulturellen und religiösen Pluralität zur Verfügung stehen und welche Teile der Religionsverfassung in einer pluralistischen Gesellschaft unverzichtbar sind, stand im Mittelpunkt einer Buchvorstellung, die das Centrum für Religion und Moderne (CRM) am 14. November 2017 veranstaltet hat.

Die Wolfsburg als Katholische Akademie, das Bistum Essen und die Georges-Anawati-Stiftung haben Akteur_innen aus Wissenschaft, Stadtentwicklung, Kommunalpolitik sowie aus Schulen und verschiedenen religiösen Gemeinden zu einem anregenden Austausch über Kirchen, Religionsgemeinschaften und religiöse Gemeinden als zivilgesellschaftliche Akteure auf kommunaler Ebene eingeladen.

In gemeinsamer Kooperation des Alevitischen Bildungswerks „Șah İbrahim Veli“ e.V. zusammen mit der Pädagogischen Hochschule Weingarten, den Städten Weingarten und Ravensburg sowie den Universitäten Hamburg, Heidelberg, Bayreuth und der Katholischen Erwachsenen Bildung des Kreis Ravensburg e.V wurde das erste internationale Symposium zum Alevitentum an der PH Weingarten organisiert und durchgeführt ( vgl. Pressetext).

Nach der intensiven Klausurtagung mit den PIs und Praxispartnern bot sich uns auf der zweitägigen Exkursion vom 08. bis 09. April die Gelegenheit sowohl zur internen Reflexion und Koordination, zum Austausch mit einem Praxispartner des Kollegs wie auch zur Erkundung der Moschee und Begegnungsstätte in Duisburg-Marxloh.

Interner Auftakt

|

Autor*innen

Hier bloggen nach den RePliR- jetzt auch die RePliV-Doktorand*nnen über Veranstaltungen und Aktivitäten. Archiv

Juni 2023

Kategorien |

- Das Kolleg

- Blog

- Aktuelles

- Projekte RePliV

-

Projekte RePliR

- Regulierung von Religion und Flucht

- Lebensführung im Spannungsfeld

- Religiöse Identität jugendlicher Aleviten und Sunniten

- Zivilgesellschaftliches Engagement von Migranten-Selbstorganisationen

- Medien in einer religiös-pluralistischen Gesellschaft

- Buddhistische Interpretationen Jesu

- Religion in der organisierten Altenpflege

- Wahrnehmungs- und Begegnungsgeschichte

- Wahrnehmung von religiöser Pluralität im Stadtteil

- Religiöse Pluralität und (Mehrfach-)Zugehörigkeiten von jungen Türkeistämmigen

- Sprachbildung

- Regulierung religiöser Pluralität in der kommunalen Verwaltung

-

Personen

- Kalender

- Links

- About Us

- Das Kolleg

- Blog

- Aktuelles

- Projekte RePliV

-

Projekte RePliR

- Regulierung von Religion und Flucht

- Lebensführung im Spannungsfeld

- Religiöse Identität jugendlicher Aleviten und Sunniten

- Zivilgesellschaftliches Engagement von Migranten-Selbstorganisationen

- Medien in einer religiös-pluralistischen Gesellschaft

- Buddhistische Interpretationen Jesu

- Religion in der organisierten Altenpflege

- Wahrnehmungs- und Begegnungsgeschichte

- Wahrnehmung von religiöser Pluralität im Stadtteil

- Religiöse Pluralität und (Mehrfach-)Zugehörigkeiten von jungen Türkeistämmigen

- Sprachbildung

- Regulierung religiöser Pluralität in der kommunalen Verwaltung

-

Personen

- Kalender

- Links

- About Us

RSS-Feed

RSS-Feed